ⓦ 220 Depression: Wie durch Schlamm waten, komplette Überforderung bei Belanglosigkeiten mit Jens von Ewald

Offenheit heilt: Warum Reden über Depression so wichtig ist

Zwischen Schwere und Hoffnung

Jeder von uns erlebt Phasen, in denen er sich unglücklich oder traurig fühlt. In dieser Episode sprechen wir mit Jens, der seit vielen Jahren mit rezidivierenden Depressionen lebt. Jens erzählt offen von seinen Erfahrungen, von ersten Anzeichen in der Jugend über den völligen Zusammenbruch bis hin zum langen Weg in Therapie und Tagesklinik. Besonders eindrücklich schildert er, wie selbst eine kleine Aufgabe – etwa eine Kaffeetasse wegzuräumen – zur unüberwindbaren Hürde werden kann.

Jens beschreibt, wie schwer es in Deutschland ist, zeitnah einen Therapieplatz zu bekommen, und wie wichtig seine Zeit in einer Tagesklinik war. Dort lernte er nicht nur, seine eigenen Muster zu erkennen, sondern auch, dass Lachen trotz Depression erlaubt ist. Der Austausch mit anderen Betroffenen half ihm, die Krankheit besser zu verstehen und einen gesünderen Umgang mit sich selbst zu entwickeln.

Was Angehörige wissen sollten

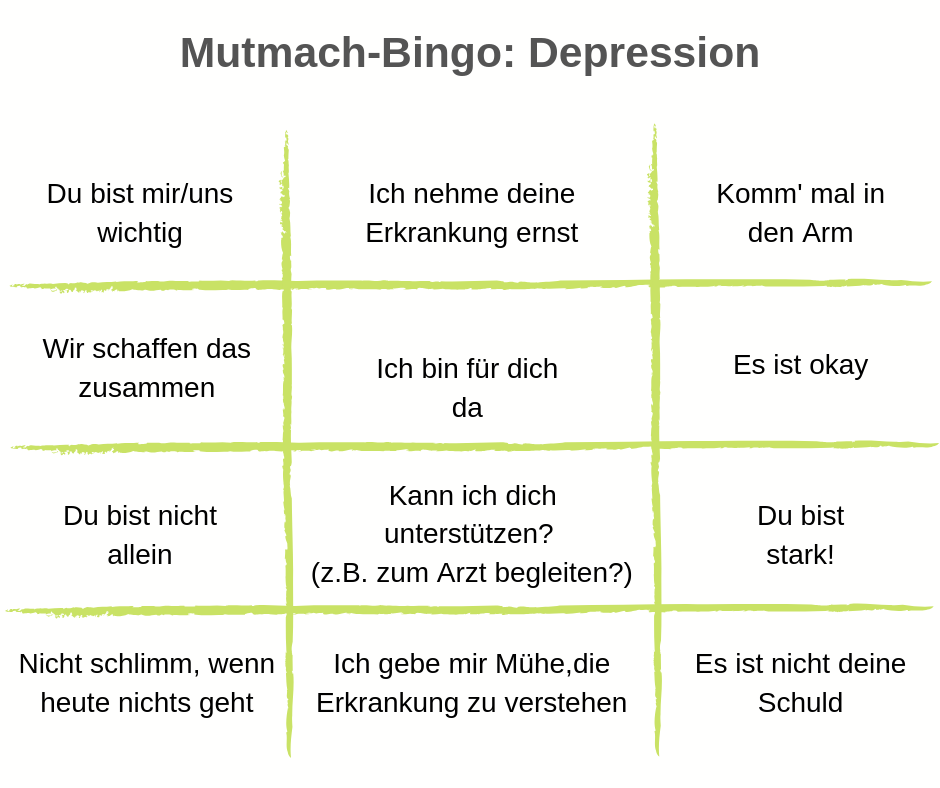

Ein großes Thema ist der Umgang mit Depressiven im Alltag. Sätze wie „Reiß dich zusammen“ seien Gift, sagt Jens. Viel hilfreicher seien Verständnis, Geduld und liebevolle Begleitung – ohne Druck, aber mit Verlässlichkeit. Angehörige bräuchten ebenfalls Stärke, da die Krankheit auch das Umfeld belastet.

Beruflich orientiert sich Jens um und möchte künftig als Jugendcoach arbeiten – seine eigenen Erfahrungen mit Depressionen sieht er dabei als wertvolle Ressource. Kreativität spielt eine zentrale Rolle: Musik, Schreiben und Fotografie helfen ihm, Gefühle zu verarbeiten und sich selbst auszudrücken.

Jens macht Mut, über Depressionen zu sprechen, Hilfe anzunehmen und die Krankheit nicht als Schwäche zu sehen. Er nennt es „den Dämon bei den Hörnern packen“ – ein Bild, das Hoffnung gibt. Denn sobald die Krankheit einen Namen hat, lässt sich mit ihr arbeiten.

🕒 Kapitelmarken und Links

00:00 Erste Erfahrungen mit Depression: Es kommt wie angeflogen

03:00 Zusammenbruch und das Bild der Kaffeetasse

07:30 Unterschiede zwischen Stimmungstief und Depression

09:30 Der Weg zum Psychologen & Klinikaufenthalt

13:30 Alltag in der Tagesklinik

16:00 Lachen trotz Depression – eine befreiende Erkenntnis

19:00 Tipps für Angehörige: Was hilft, was nicht

23:30 Medikamente als Sprungbrett

28:00 Berufliche Neuorientierung und Jugendcoaching

31:30 Offenheit, Schreiben und Erfahrungsberichte

36:30 Metaphern: Gehirn im Gips - Dämonen bei den Hörnern - durch Schlamm waten

42:00 Therapie: Muster erkennen und verändern

47:00 Kreative Kraftquellen: Musik, Fotografie, Schreiben

52:00 Fazit: Offen reden und Hilfe annehmen

Hört und lest mal rein beim “Jensemann”

Alle Gitarren, Bass und sogar Gesang sind von ihm. Nach vielen dunklen Sachen gibt’s auf SoundCloud Songs zum Thema Liebe.

Zwei wunderbare Kurzgeschichten und ein Gedicht von ihm, die unter die Haut gehen.

Der Vogel

Draußen beginnt langsam der Frühling. Er kommt sehr früh in diesem Jahr. Es ist noch nicht einmal März, die Schneeglöckchen blühen bereits, und die Krokusse brauchen auch nicht mehr lang, bis sie ihre orangen, blauen oder weißen Blüten zeigen. Der Sturm der letzten Tage hat das letzte noch an den Bäumen verbliebene Laub des Vorjahres unwiederbringlich von den Zweigen geweht und einiges an totem Holz aus den Baumkronen geblasen. Die Luft ist schon relativ warm, die Spechte arbeiten hämmernd an ihren Nistplätzen, und wenn man gut hinhört, kann man schon einiges an teils noch zaghaftem Vogelgesang wahrnehmen. Aus einem Laubhaufen vor dem Haus kriecht ein verschlafener Igel, der etwas muffelig drein schauend seine Winterruhe beendet hat. Noch etwas orientierungslos läuft er durch die erwachende Natur, auf der Suche nach etwas, das er fressen kann, denn die Winterruhe hat ein leichtes Hungergefühl in seinem Bauch hinterlassen.

Die Zeichen stehen auf Frühling, auf Erwachen, auf Neuanfang.

Ich sitze in meinem kargen Zimmer und schaue hinaus in die toten Kronen der Bäume. Das Sonnenlicht wirft schräge karierte Schatten an die Wand und unterstreicht den Schmutz, der an den Fensterscheiben haftet. Irgendwer im Haus macht Lärm, der mich ziemlich nervt. Das Fenster vor mir ist eingeteilt in zwei Flügel mit jeweils acht gläsernen Rechtecken, ich lasse es lieber zu, da ich dem alten maroden Gebilde nicht zu trauen vermag. Über mir hängt eine nackte Glühbirne, von der ich nicht weiß, ob sie noch in der Lage ist, Licht zu geben. Immerhin sieht sie aus, als hinge sie da in ihrer schmucklosen Glühbirneneinsamkeit bereits ein ganzes Leben lang. Der Putz an den Wänden hat kaum mehr genug Haftung, um der ihm zugewiesenen Aufgabe nachkommen zu können, Löcher in den Wänden weisen Stellen an, an denen wohl einst Bilder gehangen haben. Vor mir, unter dem Fenster, hängt ein uralter gusseiserner Rippenheizkörper, dessen Lack abplatzt und leicht rostige Strukturen preisgibt. Man sagt, diese alten Heizkörper hätten die Eigenschaft, ewig zu funktionieren, aber ich habe leichte Zweifel an diesem Exemplar.

Es geht mir nicht gut. Ich bin nicht in der Lage, das Erwachen draußen mit Freude wahrzunehmen. Ich bin gefangen in meiner Traurigkeit, die kaum einmal erhellt wird. Mit trübem Blick schaue ich in die Welt hinaus, den Schleier meines Kummers stets vor Augen, so dass ich eigentlich gar nicht erkenne, was außerhalb meiner Kammer der Verzweiflung tatsächlich vor sich geht. Meine Kraft gleicht der des Putzes, der von den Wänden fällt, sie ist fast völlig verschwunden. Ich bin aufgebraucht, der Lack ist ab, der Frohsinn ist eingerostet, aber bis vor Kurzem habe ich wenigstens noch funktioniert. Es ist schon eine ziemliche Weile her, aber ich hatte einst viel Wärme in mir, die ich verteilen konnte, nun fühle ich mich kalt und leer. Mein inneres Auge schaut auf einen großen Gebirgssee voller schwarzer Traurigkeit, in dessen Oberfläche die schroffen Felsen reflektiert werden und dessen Spiegel stetig steigt.

Ich starre schon seit Stunden aus dem Fenster und frage mich: „wie kann ich jemals wieder für die anderen da sein und Wärme geben an diejenigen, die sie doch so nötig haben?“.

Meine Schultern schmerzen heute besonders stark. Das Elend der ganzen Welt lastet auf ihnen, doch es gibt noch viel zu viel zu tun, bevor ich mich ausruhen kann. Da sind die Probleme der Kinder, die gelöst werden müssen. Ich mag nicht zusehen, wie Menschen verhungern, gefoltert werden oder in völlig sinnlosen Kriegen zu Tode kommen. Die politische Entwicklung macht mir solche Sorgen, und ich muss doch meine Stimme hören lassen, ich muss aufklären und helfen, auf dass die Menschen erkennen, auf welch gefährlichem Holzwege sie sind. Wenn ich hier noch lange sitze, versage ich komplett … oder habe ich das schon? Vielleicht ist mein Akku leer und ich bin dazu verdammt, auf ewig mit diesem schlechten Gefühl zu leben, nichts erreicht zu haben? Welchen Zweck hat mein Dasein dann noch?

Plötzlich regt sich etwas am Fenster, es klopft, und ich schaue hoch. Ein kleines graues Vögelchen klopft gegen die Scheibe und schaut mich herausfordernd an. Zunächst schaue ich dem Treiben nur zu, doch mit der Zeit stelle ich verwundert fest, dass der kleine Kerl ganz offensichtlich will, dass ich das Fenster öffne. Klopf, klopf, klopf … lass‘ mich rein …

Ich mache eine harsche Bewegung in Richtung des Fensters und versuche, den Vogel zu verscheuchen, mich nervt das Klopfen und so ein Vogel will wohl kaum mit einem Menschen kommunizieren, schon gar nicht mit so einem Mängelexemplar, wie ich es bin. Der Vogel jedoch bleibt sitzen und schlägt mit seinem Schnabel wieder gegen das Glas, KLOPF, KLOPF, KLOPF … viel nachdrücklicher jetzt … LASS MICH REIN!!!

Ich überwinde den Gedanken, verrückt zu werden und lasse mich auf das Spielchen ein. Vorsichtig öffne ich den rechten Fensterflügel und lasse ihn einen kleinen Spalt offen, damit mein kleiner Freund frei wählen kann, ob er rein oder raus möchte. Dann lehne ich mich zurück und harre der Dinge, die da kommen.

Es dauert gar nicht lange, und der Piepmatz kommt tatsächlich hereingeflattert und setzt sich vor mir auf den Tisch. Nochmal stemme ich mich gegen das unwirkliche Gefühl zu träumen und starre meinen Gast bewegungslos an. Eigentlich ist er gar nicht einfach nur grau, eher grünlich … mit einem kleinen bisschen Gelb … und manchmal schimmert sein Gefieder in der Sonne sogar rot … oh warte, war da nicht eben auch noch etwas Blau?

Ich bemerke, dass ich beim Betrachten des zierlichen Wesens den Atem angehalten habe. Ich schnappe nach Luft, und es entfährt mir ein langer Seufzer. Der Vogel erschrickt etwas und hüpft aufgeregt ein paar Zentimeter nach links, raus aus dem Sonnenlicht und rein in den Schatten. Auf einmal ist er wieder einfach nur grau. Ich werde ganz traurig und fühle mich … ja, wie soll ich es beschreiben … ich fühle mich niedergeschlagen, wie tot, alles in mir ist grau … wie das Vögelchen, das da im Schatten sitzt und zu mir herüber lugt. Es tut mir weh, das kleine Geschöpf erschreckt und in den Schatten getrieben zu haben, wo es alle Farben zu verlieren scheint und von wo es mir traurig in die Augen schaut. Tief in mir fühle ich das vehemente Bedürfnis, den Vogel wieder ins Sonnenlicht zu locken, um ihm seine Farben wiederzugeben.

Verzweiflung macht sich in mir breit, und ich suche mit fahrigen Händen in meinen Hosentaschen nach einer Lösung, die dort natürlich nicht zu finden ist. Meine Unruhe steckt meinen gefiederten Kameraden an, und er zieht sich weiter in den Schatten zurück, wo er immer unscheinbarer wird. Mein Kummer wächst ins Unermessliche, als ich plötzlich am Boden einen Krümel entdecke, wahrscheinlich ein Überbleibsel eines Kekses, den ich vor ein paar Stunden gegessen habe. Mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen hebe ich den Krümel auf und lege ihn ganz behutsam an die Stelle meines Tisches, wo die Sonne einen hellen Flecken auf das alte Furnier malt.

Ich lehne mich auf meinem Stuhl zurück und verhalte mich ganz still. Ich spüre auf einmal einen leichten Hauch der schon recht warmen Frühlingsluft. Ich bin ganz überrascht, wie angenehm sich das anfühlt. Ich streiche über meinen rechten Unterarm, der ebenfalls von der Sonne beschienen wird und staune darüber, wie warm sich die Haut anfühlt, viel wärmer, als die des linken Arms, der sich im Schatten befindet.

Der Vogel ist inzwischen ein kleines Stückchen näher an den Kekskrümel heran gehüpft. Ich lasse ihn gewähren und richte meine Aufmerksamkeit nach draußen. Plötzlich kann ich den Frühling riechen, und mit dem Duft von warmer Erde und erwachendem Leben, kommen mir Kindheitserinnerungen in den Kopf, die ich völlig vergessen hatte. Unbeschwerte und sorglose Tage, die mir in Erinnerung rufen, wie einfach manches war, als ich noch nicht so resultatorientiert und schnell durchs Leben eilte. Ich muss daran denken, dass es Zeiten gab, in denen ich mich selbst wertschätzen konnte. Mit ein wenig Wehmut erinnere ich mich an die erste Verliebtheit, das leicht Gefühl, gleichzeitig auf Wolke sieben, acht, neun und zehn zu schweben … ich lasse mich fallen in die positiven Gedanken und Emotionen, erinnere mich wieder an sie und wünsche mir sehnlichst, sie festhalten zu können, und wenn das nicht klappt, sie zurück zu erobern. Auf einmal bin ich dem Leben näher als dem Tod … dem Anfang näher als dem Ende.

Ich werde geblendet von allen Farben dieser Welt. Ein warmer Regenbogen ergießt sich über meine Seele, als der Vogel in die Sonne hüpft, bunt schillernd und hell leuchtend seine Belohnung aufpickt, mir scheinbar zunickt und seine wunderschönen Flügel ausbreitet. Er fliegt elegant aus dem Fenster, der Sonne entgegen.

Seine Aufgabe ist erledigt.

Ich habe verstanden.

Es gibt Hoffnung.

Die Tasse

Gegen jeden Antrieb und unter immenser Anstrengung bin ich aufgestanden. Ich habe meinen Morgenkaffee getrunken, er war nicht lecker, aber ich trinke ihn halt jeden Morgen. Ich habe die Familie geweckt und das Gewusel um mich herum ausgehalten, ohne mir anmerken zu lassen, wie sehr ich mir alle um mich herum gerade weg wünsche, jetzt sind alle aus dem Haus, und ich versinke in totaler Sinnlosigkeit. Ich starre die Wand hinter dem Fernseher an und frage mich nicht einmal mehr nach meinem Wohlergehen. Ich habe mich seit ein paar Wochen dem Druck in mir ergeben. Ich habe aufgehört, gegen all die Trauer und den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, anzukämpfen. Warum ich nicht aufstehe und die paar Meter zur Brücke laufe? Zu antriebslos, zu feige.

Vor mir auf dem Wohnzimmertisch steht immer noch meine Kaffeetasse, die mit dem lustigen Aufdruck `Dad, Husband, Legend´, und wartet darauf, dass ich sie in die Küche bringe, vielleicht sogar in die Spülmaschine räume. Genau in diesem Moment wird die Tasse zu meinem Feind. Es entsteht ein Zwiegespräch, das niemand verstehen kann, der die Situation nicht selbst erlebt hat. Ich möchte nicht nutzlos sein, ich möchte nicht, dass die Familie in ein paar Stunden zurückkommt und als erstes sieht, dass ich nichts erledigt habe, dass ich es wieder nicht geschafft habe, meinen Hintern zu erheben und zumindest das Nötigste im Haushalt zu machen. Die Tasse wird zum Symbol dieser Unfähigkeit. Ich starre sie an und möchte sie in die Spülmaschine bringen, sind nur ein paar Meter, aber mein Körper hängt zusammengesackt in der Ecke des Sofas. Die Tasse scheint mich zu verhöhnen, das Wort Legend scheint mich regelrecht auszulachen. Ja, Legende, das bist Du wohl. Legendäres Rumhängen, professionelles Versagen, Verlierer im Fünfmeterlauf der Willenlosen. Schäm´ Dich! – und ja, ich schäme mich. Ich schäme mich dafür, dass ich nichts wirklich kann, dafür, dass ich nichts zu Ende bringe, dafür, dass ich den Arsch nicht hochkriege und kaum etwas anderes tue, als mich hier aufs Sofa zu hocken und zu warten, dass die Familie nach Hause kommt. Dann ist der Tag nämlich halb um, und ich weiß, dass ich dann bald wieder ins Bett kann. Wenn ich schlafe, dann merke ich weniger von dem Dreck, der ich bin … wenn ich schlafe.

Ich hasse mich in diesem Moment so sehr, dass ich alle Kraft zusammennehme und anfange, die Küche aufzuräumen. Ich räume die Spülmaschine aus, befülle sie mit dem gebrauchten Geschirr, im Rücken spüre ich dabei die ganze Zeit den belustigten Blick der Tasse, die noch immer auf dem Wohnzimmertisch steht. Meine Scham und mein Selbsthass bilden eine Allianz und geben mir so viel Kraft, dass es mir tatsächlich gelingt, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Flur mit dem Staubsauger zu bearbeiten, nicht sehr gründlich, aber immerhin so, dass die Haare des Hundes nicht mehr in topflappengroßen Flocken aufgewirbelt werden, wenn ich ausatme. Die Tasse steht noch immer auf dem Wohnzimmertisch.

Ausgepumpt, als hätte ich soeben ausgiebig Sport getrieben, was für ein Hohn, dieser fette Körper hat schon so lange keine irgendwie sportlich zu nennende Aktivität ausgeführt, setze ich mich wieder auf das Sofa, rutsche in die Mulde, die ich dort inzwischen hinterlassen habe und starre die Tasse an … `Dad, Husband, Legend´ …

Ich halte es nicht mehr aus, lass mich zur Seite fallen und hoffe auf Schlaf. Irgendwann sacke ich tatsächlich weg, penne unruhig, werde von meinem eigenen Schnarchen wach und träume von einer Armee von Tassen, die mich umzingelt hat. Irgendwie dringt das Geräusch der Haustür zu mir durch und bringt mich dazu, mich zumindest aufzusetzen, denn das Einzige, was noch peinlicher wäre, als die verdammte Tasse, wäre, wenn die Familie hereinkommt, und Papa liegt wieder einmal schlafend auf dem Sofa.

Ich schaue in die freundlichen Gesichter, die mich fragend anschauen: wie geht es Dir? Ich lüge sie an: es geht schon.

Die Familie will mich aufmuntern und gibt zu erkennen, dass sie es großartig findet, dass ich so viel geschafft habe, die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer und der Flur … im Hintergrund lacht die Tasse, die meine Frau jetzt in die Küche bringt.

Schiff

Ein Schiff mit gebrochenem Ruder

Der Käpt’n ein ruchloser Bruder

Die Segel zerfetzt

Die Mannschaft verletzt

Doch es lacht, dieses grausame

Luder

Ein Schiff ohne Kurs in den Wellen

Blitze die Szene erhellen

Einer schlägt in den Mast

Ein Mann überlebt fast

Das Lachen des Käpt’ns wie Bellen

Böse Geister umringen das Schiff

Blitze erhellen das tödliche Riff

Ein Knirschen, ein Schreien, ein

Bersten ein Krachen

Dem Käpt’n entfährt diabolisches

Lachen

Zum Tode verurteilt die Seeleute

schon

Die Trauer brennt heiß in der Kehle

Der Name des Käpt’ns ist schlicht

Depression

Der Name des Schiffs lautet Seele.

🇬🇧 Depression: Like wading through mud, feeling completely overwhelmed by trivial matters with Jens von Ewald

Jens shares his story of living with depression. Early signs were overlooked, but a workplace conflict eventually triggered a complete breakdown. Since then, therapy and day clinics have been crucial steps on his path.

The “coffee cup” metaphor is especially powerful: a simple household task became impossible, symbolizing the paralyzing nature of depression. This helps explain why the illness is so hard for outsiders to grasp.

For Jens, understanding and patience are vital. Pressure or clichés like “cheer up” only make things worse. What helps is gentle encouragement and the presence of supportive loved ones.

Music, writing, and photography became lifelines for him. Professionally, he is now pursuing a role as a youth coach – using his personal experiences to help others. His message is clear: depression is not weakness; facing it requires honesty and courage.

Eine kleine Spende bitte: Ich freue mich, wenn ihr ein paar € in die Kasse werft. Denn das Hosting, Webseite, Videos und Clouddienste kosten echtes Geld. Weekly52 ist und bleibt non-profit und für euch kostenlos.

Daher klickt auf den Paypal-Button und spendiert eine symbolische 🍕 oder einen ☕️. Damit zeigt ihr eure Wertschätzung und haltet motiviert.

Danke ♥️

🔑 Keywords

Depression, mentale Gesundheit, Kreativität, Podcast, Musik, Fotografie, Inspiration, Offenheit, Therapie, Tagesklinik, Hoffnung, Mut, Selbstreflexion, Jugendcoaching, Schreiben, Erfahrungen teilen, Mental Health, Unterstützung, Wahrnehmung, Community